原文|Michael Erard

人類為何發明文字?為何開始寫作?受歡迎的「統治假設」認為,寫作最早純粹是滿足統治上的需求:精英們為了鞏固權力,必須追蹤人口、土地和經濟生產(計算榖物牛羊數量),以及政治和軍事上的需要,在此過程中逐漸發展出寫作。但語言學家麥可‧埃拉德(Michael Erard)列舉了歷史上的一些反例,表明寫作可能不只是如此。

耶魯大學政治學家詹姆斯‧史考特(James Scott)的著作《Against the Grain》從現有考古發現中得出結論,定居人口和穀物農業早在美索不達米亞和中國的第一個政權建立以前就已經存在。然而,這些社會活動被統治者、統治階級和精英利益集團吸收,他們並沒有發明農業或城市生活,卻創造了人們耳熟能詳的故事,將這些成就歸功於自己。史考特匯集一種政治反敘事,以顛覆這個關於進步的神話,並展示當人們不是主體時,他們又是如何讓生活變得更好。

這種反敘事需要反派角色,而寫作可以達到目的,因為它是一種使主體成為主體的權力工具,史考特寫道:「國家是一台記錄、登記和測量的高壓機器。它製作了名字、徵稅、食物配給、軍隊招募和制定規則的清單。原始國家和原始寫作的巧合,誘使人們得出粗略的實用理論,即國家建立者為了方便統治創造出關鍵的符號形式。」史考特認為,如果沒有寫作,國家就不會存在;而如果沒有國家,寫作也不會存在。他似乎相信人類書寫的所有東西——神話、史詩、情書、散文——皆為統治需求產生的附屬品。

然而,埃拉德在讀完史考特的著作後,不禁對這個看似合情合理的論點抱持懷疑態度。誰需要寫作呢?以軍事比喻來說,寫作可能像核武器,為了達到特定目的而專門研發;或者可能像火藥,煉金術士在尋找長生不老物質時意外發現。所以問題是:寫作是國家在每個階段發展出來的產物,由統治階級精英所創造的嗎?或者它是由已經存在的慣常行為構成,進而擴展到滿足國家與複雜社會的需求?

埃拉德寫道:「有證據表明,書寫其實更像火藥,而不像核武器。在寫作的四個發祥地中,它從來沒有突然以完全體的形式出現,而是逐漸演變形成。我喜歡把寫作視為分層次的漸進發明。首先是圖形的發明:在一個表面製造一個持久的標誌,人類這麼做至少已經有10萬年,統治者並沒有賦予人們這個權力;然後是象徵性的發明:把這個標誌與其他標誌區分開來,賦予它一個大家都能認同的意義,人類也這麼做了很長一段時間;然後還有語言方面:我們意識到一個聲音、一個音節和一個單字都是能被賦予圖形符號的東西,這項發明在前人基礎上發展而成,它本身就是由創新、實現、解決方案和破解所構成;接下來是實用性的發明:我們以一組符號來書寫一份俘虜名單,或是一份工人合約,或是一封給遠方駐軍指揮官的信件。所有這些舉動就像是生活中的煉金術,促使事物繁榮起來。」

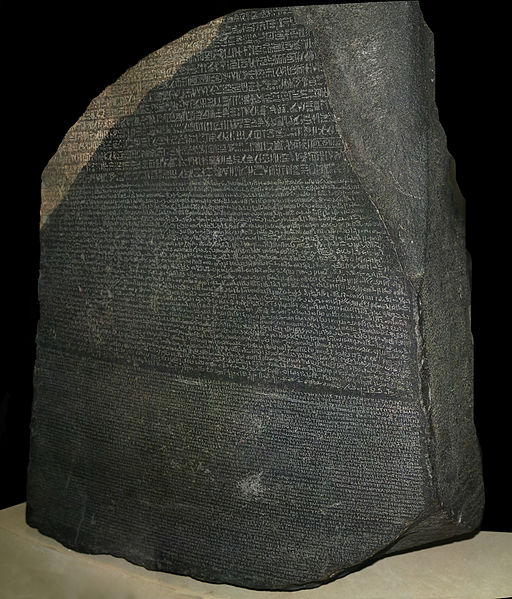

正如倫敦大學學院考古學家大衛‧溫格羅(David Wengrow)在《What Makes Civilization?》所提到,當我們考慮到這些層次時,就會發現早期在美索不達米亞地區的寫作並沒有明顯的政治功能。相反地,在該地區早期楔形文字的前300至400年間(大約從西元前3300至2900年),溫格羅看到寫作是一種管理當時寺廟工廠的記帳工具,他說:「在我看來,最早的寫作幾乎不具備任何國家功能(例如王朝紀念碑、稅收、貢品、敘述政治事件等),一直到早王朝時期寫作的其他功能才逐漸產生。」

這是對統治假設更有力的反駁,因為在美索不達米亞地區,寫作的前身「計數」並不需要借助國家的發展。在1960年代,考古學家丹尼絲‧施曼特-貝塞拉特(Denise Schmandt-Besserat)開始研究黏土標記物——包括圓柱形、金字塔形、圓盤形、圓球形——數千個黏土標記物在中東的考古遺址中發現,但沒有人能說明它們的功用。這些標記物在西元前8000年的新石器時代就已經存在,遠遠早於美索不達米亞地區建立的第一個國家。1990年代初,埃拉德與施曼特-貝塞拉特共同研究這些黏土標記物,他們認為這些標記物能追溯至一萬年前。

施曼特-貝塞拉特推測這些標記物代表一些物體:例如圓錐形代表一個單位的穀物,菱形代表一個單位的蜂蜜等等。然而,黏土製品的保存既麻煩又有明顯缺陷,因此在西元前四千年,人們發現更好的做法是製造一些模仿標記物的符號。於是,他們採取更抽象的方式來完成這件事:創造具有語音和字義的文字。

對美索不達米亞地區來說這種影響顯而易見。在早期楔形文字發明以前,早期國家在沒有文字書寫的情況下運作了將近3000年,因為他們已經有計數的標記系統,而計數不需要國家環境發展,它們還比國家早2000年出現。我們所知道的是,計數早於複雜經濟組織出現以前,而寫作早於政治需求以前。這兩個論點都反駁了寫作與國家有關的理論。

「統治假設」在其他寫作發達的地區也缺乏證據。例如中國最早的文字樣本是可追溯至西元前1320年、雕刻在骨頭和龜殼上的占卜文字,上面包含名字、日期和祭祀物品等資訊,但考古學家不知道這些甲骨文是否具備統治、宣傳或文學創作的功能,而且他們也不知道在甲骨文以前的文字是什麼。但是,甲骨文的形狀與手法都暗示著一個成熟完善的書寫系統,背後又指向了一個複雜的社會,但這個社會是用書寫來管理統治的嗎?沒有證據表明如此。

中美洲的文字帶來更多的謎團。最顯著的例子是馬雅和薩波特克的文字,分別可追溯至西元前300年和西元前600年。中美洲文字所有現存的寫作例子都是雕刻在岩石或壁畫上,因為其他材質(例如棕櫚葉)不是已經因腐爛而消失,就是被西班牙征服者破壞殆盡。在拼音文字出現以前有象形文字,早期的寫作本身涉及領袖、統治者、俘虜與征服,並不存在任何經濟或統治功能。

一個又一個的實例表明,寫作更像火藥而非核武器。在四個文字獨立發明的地區中,不是尚未發現證據,就是已經有證據表明原始寫作早於國家的統治需求。寫作確實源於計數,但寺廟祭司的功勞或許比會計師更大。「祭司發明寫作」是埃拉德接受的還原理論——它假定寫作是一種接觸超自然領域的工具,用來記錄心靈活動,探查神祇神秘莫測的想法。

事實證明,「統治假設」在其他學術領域也存在爭議。布朗大學的人類學家史蒂芬‧休斯頓(Stephen Houston)在《第一篇寫作》(The First Writing)的後記總結,統治假設雖然迷人,但「依然只是假設」。14年後,他的想法仍然沒有改變,休斯頓說:「我們所讀到的最早文字都是關於國王、神、儀式活動和祭祀物品。有合理理由認為他們有地籍表(土地與擁有者的清單)等類似的東西,這些東西出現在早期殖民時期的墨西哥,但我們沒有直接證據。」

與此同時,其他人類學家更密切地研究一些歷史實例:不是國家卻書寫的地區,或是不書寫的國家。馬克斯‧普朗克人類演化史研究所的語言人類學家皮爾‧凱利(Piers Kelly)指出,夏威夷這個古老的國家從不書寫,而一些「非國家的小型社會」卻會書寫。事實上,縱觀地球各個角落的歷史,人們會精心創造字母和音節來抵抗國家。

凱利研究東南亞和西非具有宗教色彩的政治運動(以及具政治色彩的宗教運動),這些運動的領袖往往在受到超自然的啟發後發明出書寫系統。凱利指出,自1840年代以來,東南亞至少有九次重新改寫的書寫系統,而且主要是那些受到強大國家威脅、基本上不識字的高地人所推動。凱利在即將發表的一篇論文寫道:「作為一種抵抗策略,書寫反抗的文本推動了運動發展,為領袖賦予權威,並使邊緣化語言被看見。」

埃拉德最喜歡的例子是名為「救世苗文」(Pahawh Hmong)的書寫系統,它是由住在越南山區的苗族農民楊雄錄於1950年代末發明。值得一提的是,楊雄錄不僅是文盲,他後來甚至還對自己的系統修訂了四次,而每次都比過去更加複雜。楊雄錄的發明肯定不是在國家背景之下進行,他也不是享有特權的文官;他的信徒聲稱,兩位來自天堂的神祕訪客向楊雄錄展示了這個書寫系統。

楊雄錄的案例表明,書寫系統的語音並不是唯一值得注意的。法國人類學家皮埃爾‧德萊吉(Pierre Deleage)研究了許多文化背景下的書寫系統,並區分出「非約束」與「約束」的書寫形式。「非約束」的書寫包括語音靈活、多功能的傳達訊息工具的拉丁字母表,許多國家使用它來溝通,例如英語或法語。而「約束」的書寫代表狹隘的語言方式,它們只被一小部分人使用。「約束」書寫的例子包括拉科塔戰士史威夫特‧多格(Swift Dog)在毛毯上繪製的拉科塔歷史,這是已知約100個的「冬季計數」之一,記載了水牛皮革上的事件。另一個例子是奧爾梅克石板的象形銘文,這是一塊刻有62個符號的蛇形石板,於1990年代末在墨西哥發現,可追溯至西元前900年——它成為目前美洲最古老的文字,但它至今還沒有被破譯。

2016年,一群人類學家在《科學》(Science)期刊撰文寫道,這些文字類似於薩滿教文字,由宗教專家設計、具有嚴格限制的啟示性功能。德萊吉指出,這些書寫系統存在於許多北美原住民文化(歐及布威、拉科塔、納瓦荷和庫那)、南美洲(印加、亞瓜和克丘亞)和亞洲(中國的納西族和婆羅洲的達雅族)。如果想破譯這些「約束」的文本,除了必須知道它在講什麼,可能還要具備聖歌、儀式或詛咒等方面的專業知識,因此這些書寫系統很難作為有效率的統治工具。德萊吉表明,所有埃及、美索不達米亞、中美洲和中國發明的文字在出現時就已經是「約束」的書寫系統。

為了國家利益,無論是發展王權政治、管理經濟、資助精英階層,還是全部因素的共同作用,約束的書寫系統都可以變得不被約束。大量的國家需求迫使人們擴張他們需要書寫的東西:人們寫下自己的名字、軍事行動的戰俘名字、登記貿易貨物的來源地、起草法律合約,制式化的清單和遠方駐軍指揮官的信件——然後突然有人意識到,如果這封信可以傳達軍令,那它也能傳達甜言蜜語。最終,這些書寫系統透過學校將其標準化,在精英文化階層中得以延續下去並代代相傳。

原文出處:Aeon

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案