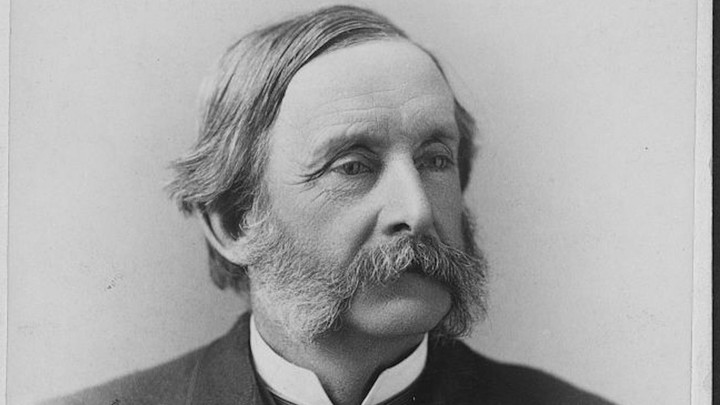

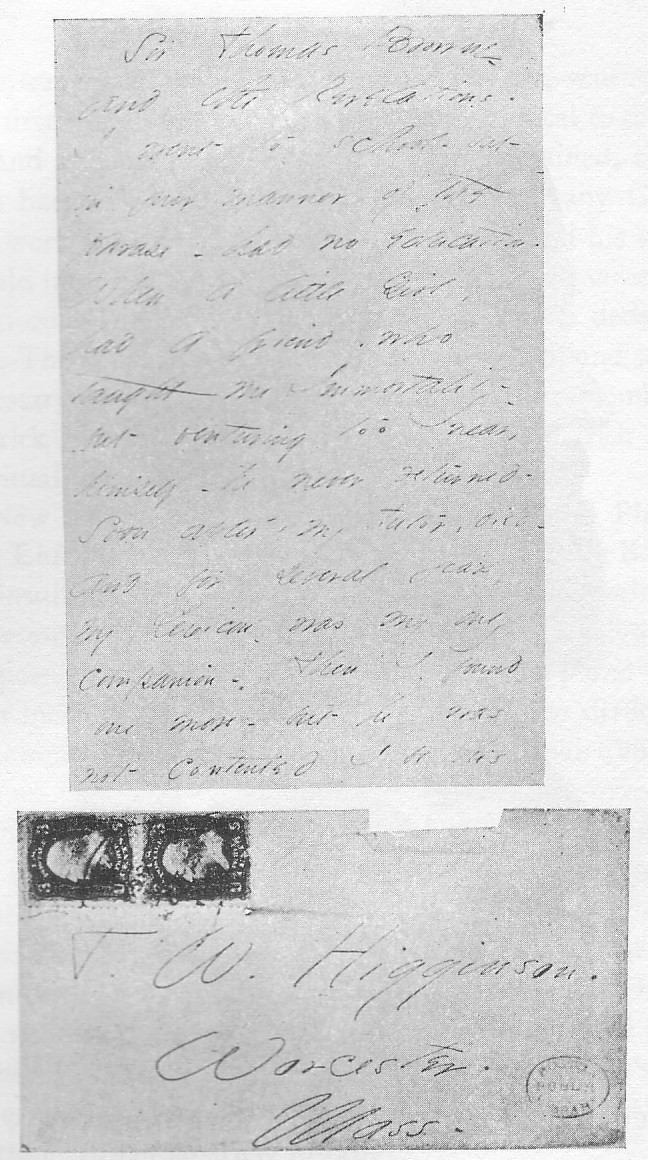

美國廢奴作家湯瑪斯‧溫特沃斯‧希金森(Thomas Wentworth Higginson)在1862年4月份的《大西洋月刊》發表題為《致年輕撰稿者的信》(Letter to a Young Contributor)的文章,為新興的年輕作家提供幾點建議,例如使用黑色墨水與優質紙張,以及避免隨便使用破折號。這篇文章吸引到一名隱居在麻州阿默斯特的31歲女性注意,但她對破折號這點並不完全贊同。艾蜜莉‧狄金森(Emily Dickinson)讀完了這篇文章,隨後邁出人生前所未有的一步:她寄信給素不相識的希金森,並附上四首詩與一張便條紙,內容寫道:「希金森先生,你是否因事務繁忙而無法評論我的詩是否生動活潑?」狄金森的這封信開啟了她與希金森長達25年的書信往來。1870年8月16日,在寄出第一封信的八年後,狄金森和希金森才終於第一次見面。

在內戰時期,狄金森的文學作品產量豐富,而這時已逐漸下滑,她不再把詩裝訂成冊為詩集,新詩大多沒有裝訂散落在房裡。年近40歲的她變得更有耐心,不那麼固執,對身旁的閒言閒語也更寬容看待。雖然周遭的人忙於自己的生活,但她也不像從前那樣覺得被拋棄。狄金森的自我認知有所不同:她知道自己是誰,不再期望家族為她驕傲,因為藏在房間裡與被單上的數百首詩已經見證了她的成就。希金森也注意到,狄金森不再把全名簽在信紙上,「你的地精」和「你的學者」這種幼稚的簽名基本上消失了,現在她只會簽上名字「狄金森」,這就是她現在的情況。

希金森對於赴約感到既興奮又緊張。作為一名男性,他對家族成員以外的女性特別羞怯。為了避免可能的尷尬場面,他事先準備了聊天主題,如果結結巴巴或氣氛尷尬時,就可以從口袋掏出紙挑選一個問題來討論。希金森有太多問題想問狄金森,最主要是關於隱居生活的部分。

希金森在動身前往阿默斯特赴約前,生活已經疲憊不堪。在過去一年他完成了兩本書:《大西洋月刊》連載了他的第一部小說《Malbone: An Oldport Romance》,以及另一本基於內戰日記即將出版的書。住在羅德島新港也榨乾了他對生活的熱情,他現在覺得社交生活膚淺而乏味,或許狄金森更懂得如何保留創作所需的能量。狄金森建議希金森住的旅館很便利:在市中心有四層樓高,旅館裡設有餐廳,轉角還有一間出租馬車房。這時的天氣雖然不像以往夏天那麼熱,但卻非常乾燥。城裡的許多水井已經乾涸,康乃狄克河的水位也很低,鎮上的公共設施看起來有點——荒蕪且破舊不堪。

在艱辛的赴約路上,希金森終於邁開腳步向狄金森家走去。他沿著街道走向平緩的斜坡,直到看見一片灌木林和木籬笆,路才變得平穩。木籬笆代表著狄金森家的大門到了。一進門是高大的常青樹,這裡是狄金森哥哥與大嫂的豪宅,然後才是狄金森家族的宅邸。偌大的狄金森家是典型的鄉村莊園,東邊有花園、菜園和蘋果園和梨子園。希金森站的地方能看見火車站和遠處的佩勒姆山脈,他敲了敲門,遞出名片,被管家領進左邊一間黑暗的客廳。然後,靜靜等待狄金森出現。

他首先聽到她的聲音,從二樓傳來輕快的腳步聲,聽起來像是孩子的腳步聲。希金森對狄金森的第一印象是:一名打扮樸素的女性,留著兩束微紅的頭髮,長得不是特別耀眼出眾,身上穿著一襲白色連身裙,肩膀披著一條藍色的精紡披肩。希金森認為,她似乎顯得有些害怕,起初還喘不過氣來。接著狄金森伸出手,但不是要握手,而是拿東西給他,她遞了兩朵黃花給希金森說:「這是我的見面禮。如果我看起來很害怕,請原諒我;我從來沒有見過陌生人,也不知道自己在說什麼。」狄金森也在心裡打量著希金森:一名40多歲的高個男子,臉上洋溢著愉悅的笑容,黑頭髮,滿臉鬍鬚,舉止優雅看起來很和藹可親。希金森並沒有把手伸進口袋拿紙找話題,因為根本不需要這麼做。

兩個人一坐下來,狄金森就打開了話匣子,而且沒有停下來。她的言談中充滿了格言,彷彿這些句子已經在腦海中很久了,只是現在才找到人分享。有時,狄金森發現希金森顯得有點不自在,便邀請他加入話題。但當他每次嘗試表達,沒多久狄金森又離題了,她想什麼就脫口而出幾乎無法控制。他試著回憶她所說的每一句話、每一個想法,甚至她的語氣、玩笑和註解。希金森描述,狄金森說話的方式——如此夢幻和抽象——在他的耳中聽來就像是在談論彗星那樣神奇。

狄金森表示,她的隱居生活絲毫沒有受到束縛或感到沉悶,她解釋:「我在生活之中找到了狂喜,感受生活就足以使我快樂。」當時機成熟時,希金森提出了他最想問的問題:你曾經想找份工作嗎?你渴望出門旅行或與人接觸嗎?狄金森回答:「我從來沒有想過在未來的任何時間,會出現類似這樣的渴望。」經過八年的漫長等待,希金森終於坐在狄金森的對面,而他最想做的就只是傾聽。

希金森意識到,那天與狄金森見面相處的時刻,對她來說是一種自我定義的過程:她滔滔不絕的話語有如個人的文學宣言。她讓希金森想起了路易莎‧梅(Louisa May Alcott)的父親布朗森‧奧爾柯特(Bronson Alcott),只是狄金森並不傲慢自大。在他起身離開前,狄金森把一張照片交在他的手中。這是伊莉莎白‧巴雷特‧白朗寧(Elizabeth Barrett Browning)墓前的照片,是一位朋友從歐洲帶回來的紀念品,在幾天前送給了狄金森。希金森勉為其難地收下禮物,因為他知道這張照畔對狄金森的意義更大。就像先前的黃花一樣,他也知道這張照片是狄金森表達謝意的方式,她告訴他:「感激是唯一無法表露出來的秘密。」希金森表明,希望未來的某一天還能再見到她,但她突然打斷糾正說:「要說就說很久之後,這樣聽起來比較近。未來的某天什麼也不是。」

希金森的腦海思緒萬千,順著原路走回旅館,他必須躺下睡覺了。但在睡覺前,他整理了筆記嘗試回想這一天,並在日記本裡迅速地記錄。他提到,與艾蜜莉的見面完全符合他的期待。這是一個重大的日子,一個他永遠都不會忘記的日子。當他把燈關小的時候,他只希望自己可以平復情緒然後睡著。因為他還要早起趕著去搭開往佛蒙特州的火車。

對狄金森來說,希金森的造訪很不真實,仿佛一個幽靈突然走進客廳變為人形,她寫道:「囊括在這短暫的人生中/是神奇的片段。」她感到無比興奮,膽子也變大許多,但又覺得有點怪異。她說,聽到自己說出這麼多話,她覺得脫口而出的這些話根本不算是句子,而是一段事件。見面結束後,狄金森伸手往莎士比亞的作品區,然後拿起了《馬克白》(Macbeth)。她一邊讀著,一邊重溫這位朋友的拜訪。

然而,儘管她感到興奮不已,更多揮之不去的卻是感激之情。當她想到希金森為她所做的一切——回覆第一封信,在前線受傷時寫信給她,即使感覺自己的生活已經失去意義,他仍持續回信,並敦促她花時間完善自己的詩作——她覺得自己幾乎不知道該如何感謝這位良師益友,她說:「希金森的慷慨讓我的嘴失去了功能,魔法讓人激動的同時,也讓人衰老。」這不僅是因為希金森讀完並評論她的詩(她對此也心存感激),而是這位朋友多年來始終如一。狄金森嘗試用合適的話語感謝他,她沒有採用大自然的隱喻,也沒有採用一心鑽研的行星和夢境,而是選擇了解剖學。她寫信告訴他:「靜脈並不會感謝動脈,但即使是最遲鈍的人也承認,他對她有著無比高深的恩惠。」在接下來的幾個月,再次與希金森見面的念頭在狄金森腦海裡反復出現,她希望希金森能在「某天」或「很久之後」重回阿默斯特。

希金森坐在從阿默斯特一路飛馳往佛蒙特州的鐵路上,他發現與狄金森見面使他頭暈目眩,身體感到有點不舒服。為了達到與狄金森旗鼓相當的程度,他已經使出了渾身的力氣應對,他承認:「我從來沒有與如此耗盡我神經能量的人相處過。不需要接觸,她就能牽引我。我很高興住得沒有離她太近。」

原文出處:Atlantic

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案