文|Jed Perl

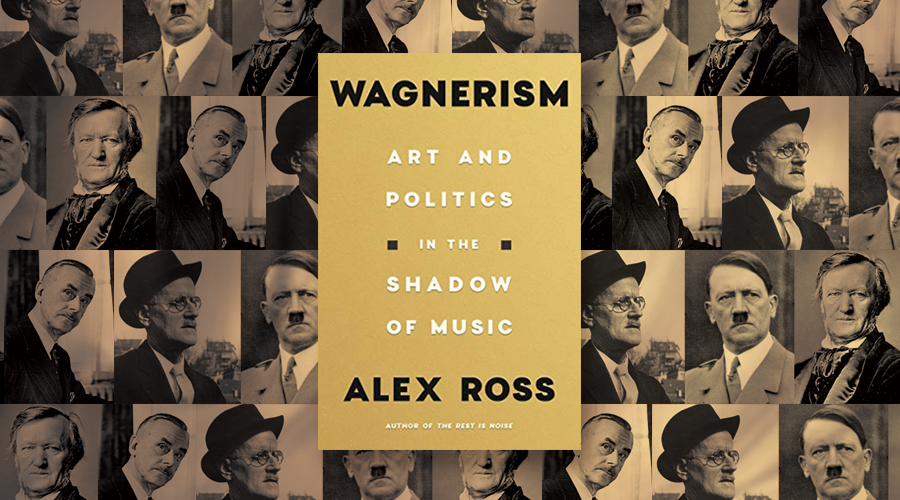

古典音樂評論家阿歷克斯‧羅斯(Alex Ross)所出版的新書《華格納主義:音樂陰影之下的藝術與政治》(Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music)不像以往著作那麼輕鬆愉快,而是以超過650頁篇幅探討理察‧華格納(Richard Wagner)的藝術和思想從過去到現在的影響。

羅斯針對華格納的爭議性話題,從藝術、民族主義、反猶主義和其他議題做出許多有趣的評論;他提到了華格納早期的無政府主義和左翼觀點,當然還用很多篇幅描寫希特勒與第三帝國推崇華格納音樂與思想的事蹟。他引用諸多學者的研究結果,探討華格納對數代藝術圈、社會、政治問題與運動的影響力。

就像我們嘗試用各種主義來解釋政治、社會、經濟和文化領域的現象一樣,「華格納主義」這個詞依據使用的人,以及使用的時間、原因和方式也有完全不同的含義和解釋。羅斯在本書開頭寫道,1883年華格納於威尼斯去世後,出現了「後來稱之為華格納主義、一種混亂無序的死後崇拜」。華格納主義已經變成有好有壞的一個詞,時而令人興奮,時而令人沮喪;既是崇拜天才的邪教,亦是藝術靈感的源泉。

羅斯將其描述為勢不可擋的力量,一把如核能般具有建設性與毀滅性力量的雙面刃。為了強調華格納對文化和社會的廣泛影響,羅斯在書中甚少提到華格納本人,而是強調其他人吸收其思想與態度的方式,並列舉眾多音樂、藝術與文學領域受華格納影響的例子,以及探究「藝術天才」的追捧是否讓文化扭曲。

《華格納主義》最引人注目的章節出現在此書最後三分之一,特別描寫希特勒與納粹德國迷戀華格納的情結,以及二戰前、二戰期間和二戰後不久的同盟國中他的複雜地位。羅斯探索了存在已久的學術爭論,一個稱之為「華格納-希特勒問題」。希特勒對華格納的迷戀主要是出於對歌劇的喜愛,還是因為華格納的反猶太主義與日耳曼精神?羅斯提及這個學術爭論並得出結論說:「希特勒更可能是迷戀華格納的音樂,而非著迷於他的意識形態。」

無論華格納最吸引希特勒的原因為何,希特勒似乎決心讓他成為納粹主義的象徵性人物,但華格納及其作品並沒有受到第三帝國公民的全民擁戴,羅斯寫道:「華格納在納粹德國中顯得太奇怪、太古怪,無法作為可靠的意識形態堡壘。」從大眾市場角度來看,華格納的作品也不夠流行,不足以成為一股團結凝聚的力量。

1876年開始的拜律特音樂節一直是推崇華格納的重要活動,旨在演奏華格納的作品,除了德國人也吸引許多來自世界各國的聽眾。儘管歐美的歌劇愛好者和許多猶太裔的華格納樂迷意識到,自1924年第一次世界大戰後音樂節重新開放以來,反猶太主義在音樂節內外不斷高漲,但直到1933年希特勒被任命為總理後,音樂節的海外票房才急劇下降,羅斯寫道:「希特勒的介入挽救了音樂節,他確保維持足夠的觀眾人數,並找來一些對音樂毫無興趣的黨員和學生充當『假觀眾』,到現場營造座無虛席的景象。」至於傳言華格納的音樂曾經在集中營演奏,羅斯仔細研究得出的結論是,即使發生過這種事,也只是零星個案,他寫道:「絕大多數倖存者的證詞表明,集中營播放的音樂幾乎都是當時流行的樂曲:進行曲、舞曲、流行樂或輕音樂。」

羅斯透過研究華格納、希特勒和納粹主義揭開英語世界普遍存在的觀念,即把19世紀和20世紀初期的德國歷史當成納粹崛起前的序曲,而華格納則是希特勒的先驅。他認為這種想法把「時空背景過於簡單化」,長久以來非德語世界對德國文化的態度都很矛盾,懷著惴惴不安的情緒,混雜尊敬、偏見與完全的無知。人只會看見自己想看的東西,羅斯寫道:「第一次世界大戰期間,德國的一切事物都被妖魔化。(在第二次世界大戰期間),同盟國則特別讚許『德國的高雅』。」

羅斯發現「華格納在美國的知名度從1940年代開始猛增」,托斯卡尼尼(Arturo Toscanini)與其他指揮家在熱情的觀眾面前演奏華格納的音樂;顯然,一些觀眾並不覺得難以把音樂家與如今成為死敵、過度神話他的德國劃清界線。《紐約時報》評論家奧林‧唐斯(Olin Downes)曾評論,華格納的歌劇是「希特勒的對立面,是對納粹主義的徹底譴責」。

羅斯在短短幾頁指出,華格納已經(或者)可被視為「現代性無意識的文化政治」、「資產階級世紀的主導精神」、「世紀末的巨獸」,甚至是「文化暴行,種族滅絕的背景音樂」。他解釋說,「華格納主義者」最初指的是追隨者或聽眾,但後來逐漸演變代表一種藝術氣質、審美傾向或文化徵兆。

羅斯在審視150年來藝術家、作家、哲學家和政治家的思想時,始終在尋找某種最終的確認。簡單地說,羅斯認為既然生活無序,那藝術也必定無序。羅斯在倒數幾段宣稱:「在華格納的周遭,藝術自主的幻想瓦解了,對天才的崇拜也瓦解了。藝術家在一片廢墟中,從『偉大藝術』的騙人把戲中解放出來。」羅斯表明,藝術自主是幻想,天才是一種邪教崇拜,而偉大藝術更是騙人的伎倆。

羅斯認為純粹永遠不會長久,因為生活有所干預。「純粹」是華格納主義中不斷出現的代名詞,經常出現在明顯不純粹或煩擾的語境中,例如羅斯觀察到,有些希特勒青年團成員認為華格納「缺乏北歐式的純粹」。而羅斯眼中的華格納看起來一點也不純粹,而是老態龍鍾、疲憊不堪且意志消沉的模樣。

在本書開頭討論人們對華格納的不同反應時,羅斯引用了威斯坦‧休‧奧登(W.H. Auden)的描述,他形容華格納「肯定是一坨屎」;羅斯則說:「華格納的矛盾在於那不減的憤怒與迷惑的魅力。」這為接下來的六百多頁奠定了基礎。但如果我們仔細審視奧登的完整說法後,就會得出截然不同的結論,並讓羅斯的引用備受質疑,奧登顯然還說:「華格納無疑是個天才,但除此之外,他就是個十足的廢物。」對羅斯來說,天才只不過是「邪教」。對奧登來說,他認為華格納在音樂方面是純粹的天才,而他的為人則是一坨屎。

羅斯寫道:「這是一本關於音樂家對非音樂家影響的書,一個藝術形式對其他藝術形式產生的共鳴和反響。」羅斯在《華格納主義》的很多章節以他擅長的描寫能力表現音樂的微妙之美。然而,他卻刻意設定了一種局面:即音樂只是音樂(包括華格納的音樂),將無可避免地被其他事物所淹沒。他想知道非裔美國人、女性主義者、同性戀者、唯美主義者、民族主義者、猶太人、反猶太主義者幾乎所有人對華格納的看法,但不知為何卻決定把音樂家排除在外。

羅斯或許不相信音樂可以獨立存在,但在像《華格納主義》這樣廣泛且詳細的歷史研究中,讀者不得不好奇,他這樣的選擇是否有充分理由?在這本探討音樂家的書中,羅斯拒絕探討音樂性的影響,並造就出一些尷尬的漏洞。

《華格納主義》的優點在於它描寫了拜律特音樂節的發展,以及英國、美國和法國對華格納音樂的反應,羅斯寫道:「每個國家都透過自己塑造的棱鏡,來看待華格納和他的作品。」在英國,華格納主義複製了前拉斐爾派對田園風情和亞瑟王時代的追尋;在美國,華格納主義與「舉國熱衷的荒野傳奇、拓荒傳說、印第安和亡命之徒淘金熱故事」相似;而法國情況就不一樣了,在那裡華格納主義成為人格化的現代主義。

人們可能不會對《華格納主義》所說的普遍性提出異議,但羅斯把華格納置於形塑19世紀和20世紀初期歐洲文化與社會力量的核心做得還不夠。華格納確實是當時眾多天賦異稟的人物之一,但羅斯似乎認定其他藝術家的影響力遠不及華格納,他的地位是否真如書中所說的那樣獨特或史無前例,仍是值得探討的問題。

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案