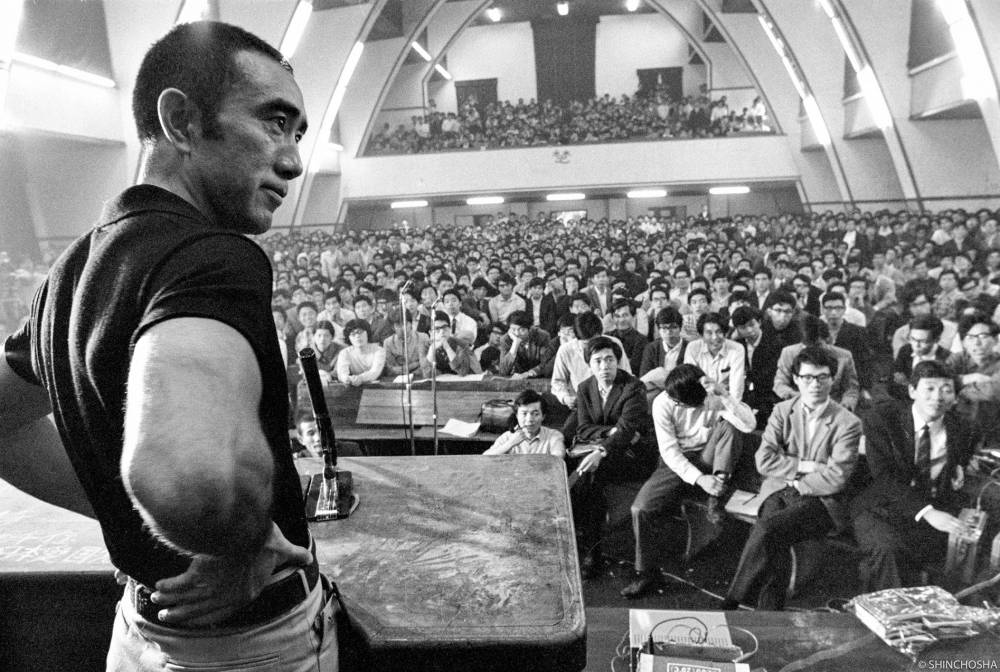

1969年5月13日,東京大學校區,一千多名左翼學生聚集在第900教室,等待與懷抱極右民族主義的當代文壇巨人三島由紀夫一決高下。面對六〇年代後期,全球政局動盪,日本多間大學的學運組織「全共鬪」接連發起罷課、佔領校園等行動,與校方和警方發生大規模衝突。這場「左右大戰」成為眾所矚目的焦點,甚至許多人已做好了暴力收場的心理準備。然而,在氣氛肅穆的演講廳,預期中的血腥衝突沒有發生。

作為對「敵人」概念進行思考之開端的「他者」

有關「他者」的問題,是個十分精妙的開場。作為一場極右派與極左派相會的場合,「敵人」的概念從頭到尾糾纏其中。敵人就是我或我群的相對者,這個相對性在規範上的強度,達到了「消滅對方」的可能性。因此,在敵人之間,鬥爭如果不是現實地存在,至少也是潛能地存在。

但這還不是說,敵人就因而在對立中,成為一個相平等的主體。敵人之所以為敵人,之所以具有在規範上不可化約的差異性,關鍵正在於,他的不可理喻與不可理解。敵人在關鍵問題上,不與我們同路,超越我們意志的掌握。正在於這個環節上,敵人是相對於我群的真正自由主體。一個能被我所掌握的對象,不能說是完全的自由者。自由只能透過相對的關係得到界定。在敵對的關係之中,鬥爭的雙方不只相對地享有不可被掌握的意志自由,而且在某種程度上,使「互為主體性」的意涵得到了更新。

因此,在這一層意義上來說,第一個關於「如何掌握『他者』的意義」的問題,意思就是:在彼此作為敵人而相會的時刻,我們的關係是什麼?

語言的角力場

正是在這個「他者即敵人」的時刻,語言成為了一個試金石。在敵對的自由主體之間,語言是攻堅的利器。但未必如此,如果我們濫用語言,那麼,剩下的就只是粗魯的叫陣。不。每次語言的被發出,正是一次意識形態的暗示。語言正是為了激怒或迷惑對方。正是在一次精妙的論辯之中,我們才能達到深入意識形態之規範性的高度。正是在對思想有效性的詰問之中,我們才達到交鋒的核心。

正是在這一層交鋒之中,極右派與極左派找到了那共同憎恨的敵人:那「模糊而猥褻」的、令人懷疑的國家。

語言與重塑現代性的暴動

語言能夠碰觸到現實嗎?我認為,這裡必須要澄清的是,何謂「真實」的內涵,也就是左翼與右翼對於「真實」的認識,或者說,對於時間性的認識。雖然三島在這裡不斷重述時間的持續性,與芥正彥的「革命時間」——所謂「解放區」理論的內涵——針鋒相對,但我認為,他們在這一點上沒有達到不可化約的差異。熟悉「保守革命(conservative revolution)」概念的人都會知道,極右派與極左派的分野與所謂「保守」、「革新」的陳腐的對比毫無關聯。雙方都從不同的方向上,期望發起一次重塑現代性的暴動。在這一點上,極左派與極右派同樣都是意識形態上的「未來主義」。這也是為何三島與全共鬥在對話的後端建立起一種微妙的關聯。他們發現彼此是如何地恨不得把「現代」一勞永逸地埋葬。

革命的策略及其弔詭

與歐洲保守革命不同的是,日本的極左派與極右派並不是在看待「啟蒙」這個議題之上,發生了分歧。換句話說,「歷史主體」的概念,透過表面上關於日本的界說,為不同的意識形態陣營劃定了共同界限。關鍵在於,這個潛能中的歷史主體,要怎麼在設想中的現代性廢墟之中,得以實現?全共鬥念茲在茲的「自我變革」,一個在資產階級社會與帝國主義體制下所做的自我批判與metanoeo(悔改),成為一個解放了的人,其最終是指向一個新的集體,一個新社會,或者退一步說,一個解放了的「共產主義國家」(儘管這說法充斥著悖論)。這仍是一個關乎重構歷史主體的訴求。正是在這個環節上,極左派的訴求進入了極右派的視野。如果說,一個能真正稱得上「歷史主體」的共同體,是一個「解放」了的人的共同體,在這當中,人與人的本質獲得了同一性,那麼,將人民與集體的意志——這個意志據稱體現在天皇自身之上——相同一,以剷除各種政治代表的中介,那麼也是一種「返歸本質」的策略,儘管這其實是一種隱藏在日本「國體(こくたい)」陰影下的本質?

在此,三島沒有明說,卻狡猾地偷渡了「天皇制人民國家」的概念。正是在這一點上,三島擊中極左派的要害:在談了這麼多關於人的解放的議題之後,你要如何賦予這個在未來可能的、以全日本為範圍的「解放區」一個具體的形式,以及此一形式的正當性?如果說,這個「模糊而猥褻」的日本國,正是在其形式與正當性方面備受抨擊,那麼共產主義革命是否有可能不將這些列入議事日程?否則,所謂的革命,或各種直接行動,說到底是不是比語言與文學更不接近「真實」?那麼,這些革命所表徵的「反智主義」,對文質有禮的、充滿資產階級氣息的「主智主義」的攻打,就未必是一次超克,反而是一次倒退了。

只可惜,就在這個極左翼與極右翼之間,有可能針對形成一個統一戰線進行激辯與商討的時刻,這個可能性就因為一次戲劇化的轉折而徹底殞落了。

電影資訊

《三島由紀夫vs東大全共鬪》(三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実)─豐島圭介,2020 [2021 台灣]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案