2021年9月4日晚上,距離911事件20週年還有一個禮拜,格倫・沃格特(Glenn Vogt)站在世界貿易中心北塔遺址前,凝視著刻在紀念碑上的罹難者姓名。太陽逐漸落下,格倫沒有發現已經過了閉館時間。警衛告知遊客們離開,格倫繼續靜靜地看著紀念碑,這時一名警衛走過來說:「很抱歉,今天已經閉館了。」

格倫的雙手合十似乎在祈禱,他背對著警衛回應:「拜託了,我是『世界之窗』(Windows on the World)餐廳的總經理,這間餐廳位在世貿大樓的頂樓,他們是我的員工。」

警衛接著問:「哪一些呢?」

格倫沒有多說,只是緩緩地轉過身,把手張開在空中揮舞說:這79個名字全部都是。警衛閉上了眼,溫柔地回答:「你想待多久,就待多久吧。」

隨行的格倫表弟、《大西洋》(The Atlantic)記者提姆・艾伯塔(Tim Alberta)寫下了格倫這20年來的心境。2001年9月,提姆只是高中二年級的學生;北塔倒塌的時候他的媽媽正開車送他去看牙醫,當時他的母親以為侄子格倫已經罹難,但幾個小時後發現他還活著。這些年來,格倫跟提姆很少見面,即使見面提姆也對911事件隻字未提。但在過去幾年,兩人的關係變得越來越親近——由於提姆的父親去世——提姆也開始對格倫的心境感到好奇。

格倫的母親與提姆的父親出生在紐澤西州博根郡一個支離破碎的西西里家族。族長,也就是他們的祖父,法蘭克・艾伯塔(Frank Alberta)獨自經營一間餐廳,那裡是黑手黨、商人與棒球運動員常去的地方。格倫不想跟家族傳承的暴力、憤怒和酗酒扯上關係,但他熱愛餐廳。所以14歲就在祖父的餐廳開始工作——從洗碗和收桌子做起,然後是服務生和酒吧招待——並決定以此為職業。格倫上不起大學或烹飪學校,他從小被父親拋棄,一肩擔起撫養弟弟格雷格的重任。他知道,想成為一名真正的餐聽老闆,唯一的辦法就是比競爭對手更厲害。

因此,格倫像宗教狂熱者般努力研究食材,培養葡萄酒的專業知識,他不斷提升自己,經營了一間又一間的高級餐廳。1997年,《紐約時報》的餐廳評論家里德(M. H. Reed)讚賞格倫是「業界最好的餐廳經理」。一年後,格倫接受了「世界之窗」的邀請擔任總經理。世界之窗位於世貿大樓北塔頂樓,它自詡擁有全紐約最棒的美景,但其實一直在賠錢,顧客的評價也很普通,格倫說:「這就像被邀請到洋基隊打中外野的位置一樣,每個人都指望你扭轉頹勢。」在格倫苦心經營下,2000年的世界之窗已經成為全美收入最高的餐廳之一,格倫說:「每天都過得很不真實,從我走進來的那一天,直到我親眼看著它燒毀的那一刻。」

2001年9月11日,格倫在車上聽見一架飛機撞向北塔的消息,一開始他還以為是一場普通的意外事故。因為就在一個禮拜前,一架小型飛機才從北塔旁呼嘯而過,員工們則嚇到從椅子上跳起來。格倫趕到事發現場後,拿出世界貿易中心通行證通過了數道檢查站,他滿腦子想的都是1993年世界貿易中心的爆炸案,以及餐廳重新整修需要花多久的時間,因為這次事件對餐廳的損失應該會很慘重。格倫認為現在員工應該都很恐懼,所以在下車前,他特別留意自己的領帶與儀容,下車後他穿起西裝外套,大步朝著北塔走去,希望像個領導者穩住局面。

然後他來到了大廳門口。

精美的大廳門窗已經被炸毀,嘈雜的警報聲劃破了清晨的空氣,一隊消防員從他身旁衝過趕著救災。玻璃在他的腳下嘎吱作響,格倫小心翼翼地爬過一扇窗戶往電梯走去。接著,一名消防隊員攔住了他,用懷疑的眼神看著這位西裝筆挺的紳士,格倫解釋自己是「世界之窗」的總經理,他必須上樓去找他的員工,但那人只搖了搖頭說:「你必須離開這棟建築物,現在馬上。」

格倫退後了一步,覺得既困惑又有些惱火。然後,第一具屍體像炸彈那樣墜落在上方走廊;沒過多久,另一具屍體也墜落在格倫附近,接著是一具又一具的屍體墜落。現場的人們尖叫,警笛聲越來越響亮。或許是一時感官超載,格倫沒有聽見第二架飛機撞向隔壁南塔的聲音。當他終於聽從消防隊員指示,跌跌撞撞地走出北塔大廳時,他才發現南塔也在燃燒。他拿出手機,但沒有信號。他站在幾個警察身旁,聽著警用無線電傳來:「留意有沒有第三架飛機。」

格倫驚慌失措地跑向炮台公園(Battery Park)想看得更清楚一點,尤其是北塔頂樓的世界之窗。當他到達公園時,他看見了兩幅永生難忘、日後不斷在腦海重現的畫面:先是一名消防員趴在地上,像胎兒一樣哭泣;再來是當他抬起頭向北塔頂樓時,破碎的窗戶裡飛出了白色手帕,但那並不是手帕,而是白色的餐桌布。格倫依據位置判斷,那些揮著餐桌布的人就是他的員工們。滾滾黑煙從大樓裡冒出,越來越多的屍體墜落地面。那一刻格倫心想:完蛋了,他們全部都死定了。

格倫說:「我失魂落魄地在曼哈頓下城遊蕩,身旁不停傳出巨大聲響,但我什麼也聽不見。」格倫被嚇到感官麻木,他踉蹌地走過街道,偶然碰見經常光顧世界之窗的港務局主管鮑伯・范埃頓(Bob Van Etten),才終於明白事態的嚴重性,鮑伯對他喊道:「格倫!離開這裡!快回家!」

他按照吩咐回到車上,穿梭在消防車之間,路上幾乎沒有其他車輛,但有幾百人與他平行著奔跑。當他開到六個街區以外時,格倫被一名交警攔了下來,這名交警試圖釐清大批民眾倉皇離開的原因。過了一會兒,這名交警吹哨叫他繼續往前開,隨後格倫聽見了夾雜著喘息、哀號、尖叫的聲響。他從後照鏡看見南塔倒塌在紐約街頭。半小時後,他從廣播聽到北塔也倒塌了。

「然後我關掉了收音機。」格倫說。

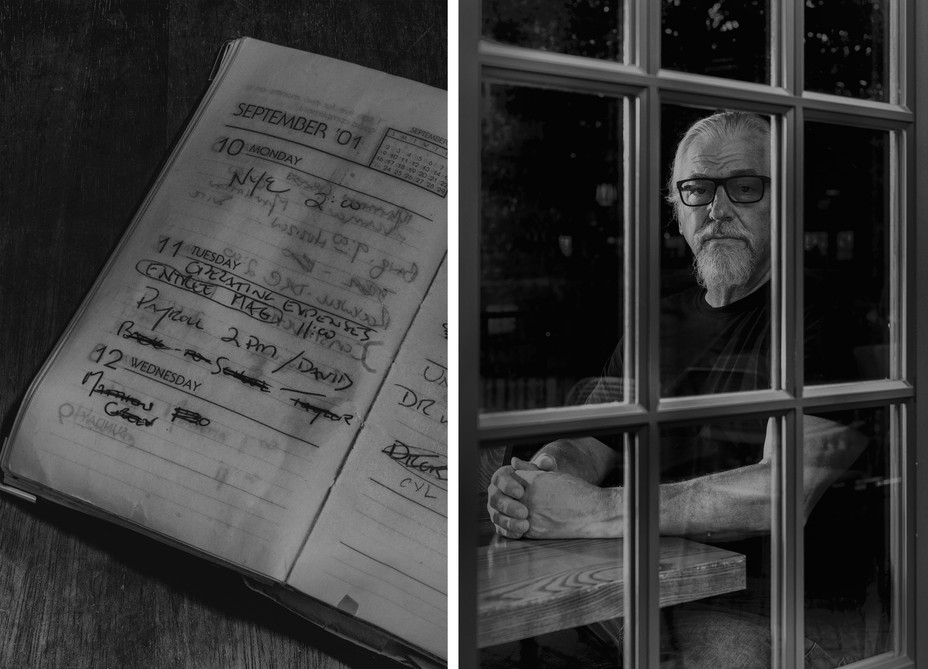

2001年9月11日上午,格倫原本跟助理克莉絲汀・奧蘭德(Christine Olender)約好早上9點開會,討論餐廳的跨年慶祝活動。格倫是個堅持早到的人,所以早上9點的會議意味著他應該會在8點45分進辦公室。然而,那天早上,格倫的兒子泰勒上學遲到了——因為前一晚他跟爸爸聊天聊太晚。當格倫走出家門準備開車時,六年級的泰勒叫住了格倫,希望爸爸順道載他去學校。正是因為這個計劃之外的15分鐘繞路讓格倫逃過一劫:早上8點46分北塔被飛機攻擊時,格倫人還在高速公路上,而不是106樓的辦公室裡。

每個名字都能喚起一些東西:一個故事,一個怪癖,或者一段笑話。格倫沿著紀念館的牆壁,用手指輕觸牆上的字母,他為每個人都準備了一段回憶。每當情緒激動得說不出話來時,格倫都能很快鎮定下來繼續說,但有一個例外:克莉絲汀・奧蘭德。

格倫靜靜地注視這個名字,一句話也說不出來。克莉絲汀是格倫的助理、他的摯友,經營餐廳的得力助手。911事件發生的早上11點左右,格倫聽從指示到家,妻子梅莉・安妮(Merry Anne)從屋內跑出來擁抱他,她哭著說的第一件事是:「我以為你死了!」過了一會兒她又說:「克莉絲汀一直打電話來,我告訴她你隨時會到家。」

格倫的客廳裡熙熙攘攘,朋友幫他從學校接回泰勒與其他孩子,鄰居則帶了食物過來。格倫被眼前的場景與電視機的轉播畫面和聲音感到煩心,於是他帶著妻子逃到門口。兩人一起哭泣著,而梅莉轉述了克莉絲汀的電話內容:從第一通電話,詢問為什麼打不通格倫的手機,到最後一通電話,她告訴梅莉員工們快窒息了,詢問她是否能打破餐廳的窗戶。格倫意識到,不只是他剛剛目睹了一切,妻子也經歷了相同的痛苦:跟一個即將面臨死亡的朋友交談。

那天,格倫整晚沒睡。他甚至不確定自己有沒有躺下。他需要採取行動,他必須繼續前進。

次日,他拿起電話打給幾十位向他彙報工作的經理,並在紐約的姊妹餐廳「貝肯」(Beacon)組織了會議,重新為世界之窗的員工建檔,屋內的人們都在啜泣,格倫說:「在北塔的那些人,他們都是我們的朋友,是我們每天都會見到的人。突然之間,他們不見了。沒有留下任何東西也沒有屍體,而是化為灰燼。這不但令人傷心,也讓人不知所措。當時還沒有雲端技術;我們的大部分資料都在現場的電腦。我們嘗試為500名員工重新建檔,但又不知該從何下手?」

格倫以貝肯餐廳為基地,與經理們24小時不間斷地尋找世界之窗的罹難或倖存員工。他們拼湊出輪班與休假表,在紐約的每一家新聞台廣告熱線電話,並且輪流接聽電話,他們聯繫的每一位員工也提供了一些沒有被找到的同事的線索。整個過程花了三個禮拜的時間,格倫與團隊終於對世界之窗的員工完成統計:72名世界之窗的員工在911事件中喪生,以及7名從事安全、裝修與維護工程的約聘人員。

在確認所有罹難者身份後,格倫擔起了聯繫餐廳與遺族的工作。他拜訪了罹難員工的配偶、子女、兄弟姐妹和父母,接受新聞台與小鎮報紙的採訪。2001年的秋天,格倫參加了數不清的葬禮,他跟太多人握手致哀,擁抱了太多悲痛的人,以至於他偶爾會忘記自己身在何處,正在向誰致哀。

格倫說:「一切都太多了。」他試著表現出人們在危機時刻要求領導人應有的風度與同情心,但他疲憊、憔悴,迫切希望能有什麼東西來打斷持續數個月的悲痛,他說:「像我這樣的倖存者會質問自己:『為什麼是我活下來?為什麼那麼多人死了,只有我活了下來?』我唯一覺得有答案的時候,只有在幫助罹難者家庭的時候。」

911事件當天,校長把泰勒從教室裡叫了出來,他被告知世界貿易中心剛發生了火災,他的母親需要他立刻回家,泰勒說:「當時我馬上想到,我爸死了,我心裡沒有一絲懷疑。」但是當父親走進門時,泰勒驚呆了。兩人擁抱時,這個堅強的孩子安慰父親說:「只要你沒事,我就沒事。」

然而,泰勒其實過得很不好。他是個聰明的孩子,但很容易緊張,他在911事件後經歷了創傷後壓力症候群,這為他的性格增添了許多不穩定因素。隨後在十幾歲的時候,他被診斷為躁鬱症。當格倫和妻子發現兒子應該住院治療時,泰勒非常抗拒,甚至說重話告訴父母,如果他們把他關進精神病院,他就再也不跟他們說話了。梅莉在911事件後也受到心理創傷,她無法承受這一切。但格倫每天都去醫院探望兒子,並向他保證出院後一家人會繼續走下去。

現在的泰勒擁有兩個碩士學位,還有彼此相愛的女友,近十年來,他的狀況逐漸好轉,泰勒說:「人們經常提到我在911事件中意外救了自己的父親,但是我的父親往後幾年拯救了我。」

格倫小9歲的弟弟格雷格在21歲生日當天因火災過世,自從弟弟死後,格倫就告訴自己必須繼續前進。就像格雷格死後的那些年一樣,格倫在911事件後也不停向前邁進,他深信治癒悲痛的唯一方法就是持續往前的動力。然而,表面上格倫提供了許多幫助;但在內心深處,他面臨著緩慢的崩潰。他喝酒喝得比吃得多,經常失眠,也沒有尋求專業協助(他在接受了一次心理治療後,稱心理醫生為「自大的混蛋」,從此再也沒有回去)。所有的警示燈都閃爍著警告他慢下來,但他依然硬撐過來。

911事件後的幾年內,格倫在曼哈頓的幾間餐廳任職,但總是感覺有些不對勁:格倫對自己的機遇感到失望,又被曼哈頓已經改變的天際線所困擾。於是在十年前他離開了紐約的餐飲業,並在2013年開了「RiverMarket」,實現了擁有自己餐廳的畢生夢想。

格倫現在依然在餐廳裡與許多同事工作,招待客人甚至為他喜歡的常客買單,但有時也會有一些他不喜歡的客人。格倫一直是個充滿熱情的人,但自從911事件後,他不再是原本那個彬彬有禮的總經理,而是完全變成了他從小就鄙視的舊時代西西里人——一個講義氣的人,一個有愛心的人,一個脾氣暴躁的人。不久前在當地一間酒吧,一名不滿的前員工在簡短交談中對格倫比了中指,在隨後的爭吵中格倫掐傷了這名男子,並差點咬下他的一根手指。在格倫同意參加憤怒管理課程後,刑事指控才被撤銷。他說憤怒管理課對他來說是有用的,他告訴提姆:「我找到了一些應對方法。像是呼吸技巧,在腦中進行對話,諸如此類的東西。會有那麼一段時間,我好像覺得沒那麼生氣。」

在車上的時候,提姆又問了格倫在餐廳時說要把叉子叉進奧客額頭的玩笑話,突然間,格倫的眼睛充滿了淚水,他搖著頭說:「我也不知道為什麼我變得總是這麼容易生氣?我不知道,我真的不知道。」

那一刻,提姆感到很揪心,提姆說:「格倫是我見過最慷慨的人,他忍受的痛苦比大多數人想象的還要多——他一生中遭遇的悲劇讓你不禁好奇一個男人能逃過幾次死亡。年初的時候,一場奇怪的雷擊毀掉他一半的房子。然後,在我到鎮上的前一天晚上,颶風帶來的洪水將格倫困在了小貨車裡。當水升到他的腹部時,警察拋出繩子前來營救他,格倫那時正在懷疑自己的死期是不是終於來臨了。」

格倫告訴提姆說:「這些都不是藉口,911事件不是藉口。但你知道,過去……」他停頓了一下:「過去非常難熬。」

提姆接著問:「你說什麼是最困難的部分?」

格倫的聲音顫抖著說:「有些名字我已經不記得了,這讓我感覺很糟。911事件對我的打擊很大,當我們從紀念館回到餐廳時,我滿腦子都在想這些。我要對那些人負責,你知道嗎?但有些人的名字我甚至想不起來了。」

格倫和提姆沈默了一分鐘後,格倫繼續說:「我發現的生活唯一秘訣是必須不斷前進,對吧?這是我一直認同的理念,如果堅持下去,就會找到幸福,因為人們會需要你。說實話,儘管911事件很可怕,我在之後也找到了一些快樂,因為我能幫助那些人,很多人需要我⋯⋯」他停下來,用力嚥下口水說:「但已經過去20年了,他們不再需要我了,有些人的名字我真的想都想不起來了。」

格倫緊緊握著方向盤說:「在格雷格死後,我有了目標。911事件後,我有了目標。而現在——我不知道。我希望在輪到我離開以前,能夠找到一些別的東西,一些能夠滿足我的東西。我總是覺得自己應該為那些無法堅強的人堅強起來,但我覺得自己沒有那麼堅強了。」

格倫曾經是一個整齊俐落的曼哈頓人,身穿價格不菲的高級西裝,名片盒裡裝得全部是紐約精英的名片;如今,格倫的日常穿著是黑色T恤配藍色牛仔褲,戴著一副厚厚的黑框眼鏡,留著蓬亂的山羊鬍,頭髮則長到肩膀。

提姆問了格倫一個問題:為了繼續前進,難道我們不需要拋下某些東西嗎?格倫回答:「格雷格已經死了32年了,我仍然每天想起他,我還是會拿出這個裝著他東西的小盒子,看著這些舊照片。我還是會哭,我想要疼痛就在這裡(他輕拍著胸口),這樣我才不會忘記他。」

有很長一段時間,格倫也對911事件採取同樣的做法。每逢911事件週年紀念,他都會重讀訃告、重看紀錄片,以及尋找過去的新聞片段。他會盡可能地記住他的前員工,以及失去他們的痛苦,因為他非常害怕遺忘。然而,隨著歲月的流逝與生活中的其他事情,他已經逐漸忘掉一些東西了,而他對此深深感到內疚。

原文出處:Atlantic

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案