2005年左右,梅里克‧隆恩(Meric Long)和鼓手羅根‧克勞伯(Logan Kroeber)在舊金山灣區組了The Dodos樂團,當時20多歲的隆恩癡迷於指彈吉他(Fingerstyle,直接以手指而非撥片撥弦),並立志把這個技巧練到極致。不久後,The Dodos憑藉獨特的音樂一躍成為獨立搖滾界的明星,他們在巔峰時期每年約演出100場表演。但是,儘管隆恩的吉他功力備受肯定,而且錄製了七張專輯,但他依然覺得自己沒有達到期望,真正完全掌握吉他技巧。

2019年8月,在隆恩39歲生日的前一個月,他發現自己可能只剩最後一次機會了。他與妻子諾艾拉(Noela)帶著女兒到西班牙,在岳父岳母的森林小屋裡度過暑假。隆恩經常到樹林裡彈吉他,在這裡他創作了一首悲傷的新歌〈Annie〉,隆恩回憶說:「我以前也經歷過疼痛,但我總是強迫自己熬過去。然而,當時已經不僅僅是疼痛,而變成一種制約。」一個月後,隆恩回到奧克蘭,經驗血後證實罹患了類風濕性關節炎(因自體免疫障礙,導致免疫系統攻擊關節的長期慢性炎症),而且幾乎可以確定的是,這十多年來不間斷地彈吉他,已經悄悄加重了病情。

隨後,The Dodos發行了第八張專輯《Grizzly Peak》,這很可能是樂團的最後一張專輯。隆恩因疾病被迫結束音樂事業道出了一個很少被公開的事實:做音樂很可能讓身體壞掉,而且經常如此。

獨立搖滾樂團Superchunk的貝斯手蘿拉‧巴蘭斯(Laura Ballance)說:「看完醫生後,我開始寫下所有在樂團時身體所出現的毛病。」2013年,巴蘭斯被診斷出聽力受損與聽覺過敏(hyperacusis,某些聲音變得異常刺耳)後,隨即停止了所有巡迴演出活動。她的其他疾病還包括慢性阻塞性肺病、頸部骨刺、腳拇指外翻和脊椎側彎等,儘管已經遠離巡迴演出將近十年,時間也沒有神奇地讓她痊癒。聽覺障礙使她很難到現場聆聽樂團演出,連帶影響了她繼續經營「Merge Records」的能力。

聽力受損、耳鳴、肌腱炎、關節炎和喉嚨長繭:這些只是做音樂導致的眾多疾病的一小部分。2017年,一項針對德國700多名管弦樂演奏家的研究發現,其中三分之二的人忍受慢性疼痛,許多人至少忍了五年之久。做音樂需要耐心與毅力,除了嚴格的練習與適度的休息,身體負擔帶來的後果往往不為人知,而樂迷通常也不會知道,因為演出必須繼續,巴蘭斯說:「我們都為了表演而自虐,但沒有人談論它,而我不是唯一一個這麼做的人。」

1981年底,馬克斯‧溫伯格(Max Weinberg)已經在布魯斯‧史普林斯汀(Bruce Springsteen)的樂團「E Street Band」擔任近十年的鼓手,當樂團在各大體育場和音樂廳巡迴演出時,溫伯格發現自己雙手拇指與食指之間——他每晚演出握鼓棒的地方——劇烈疼痛。有一段時間,他甚至無法完全張開雙手,即使以外力推手指也無法。

當溫伯格得知古典鋼琴家里昂‧弗萊舍(Leon Fleisher)在失去右手的演奏能力後,發展出一套以左手演奏曲目的方法時,他覺得自己或許還有機會康復。第一位醫生建議他放棄做音樂,趕快去找一份新工作;而第二位醫生理查‧伊頓(Richard Eaton)則建議他進行治療。溫伯格的手指是一種名為「扳機指」(trigger finger)的情況,並惡化為嚴重的肌腱炎和腱鞘炎。他在兩年之內做了七次手術,溫伯格說:「身為一名鼓手,我的需求與別人不同,我必須能夠進行高強度的演奏。但不是因為我打得太用力,而是打得方法不對,我缺乏更靈活的技巧。」

在經歷數次手術後,溫伯格喚起了公眾注意音樂家所遭受的職業傷害。他接受採訪分享個人經歷,並熱衷於研究熱身、放鬆與改善打鼓的方式。1986年,U2樂團鼓手小賴瑞‧慕蘭(Larry Mullen Jr.)告訴溫伯格,他已經忍受一年的劇烈疼痛,特別是在表演〈Pride (In the Name of Love)〉這首歌的時候。溫伯格推薦他到自己的外科醫生那裡看診,醫生診斷後認為可能需要進行探查性手術,溫伯格說:「音樂家們往往具有固執的偏見,他們想隱藏自身疼痛,獨自忍受痛苦,而且沒有人願意公開談論這些事情。」

25歲的吉他手亞絲敏‧威廉姆斯(Yasmin Williams)在發現右手拇指疼痛、僵硬與痙攣後,也遇到了溫伯格所說的現象。威廉姆斯的人氣在武漢肺炎疫情期間迅速攀升,她原本以為只是過於忙碌而感到不適,但經過一系列的秋季巡迴演出,她甚至連打開一包洋芋片都有問題。於是她在社群平台上發文,詢問其他吉他手是否也經歷過類似的疼痛,她笑著自己的天真說:「雖然我尋求建議,但我不覺得其他音樂家會有相同問題。後來我才知道,原來我身邊大多數的音樂家朋友都曾經動過手術,或者長時間無法演奏或唱歌,而我卻根本沒聽說過。」然而,即使在醫生診斷罹患了局灶性肌腱炎後,她也不願意在公眾場合談論病情。她擔心病情會讓已經因為疫情而面臨財務壓力的唱片公司猶豫是否提供合約。

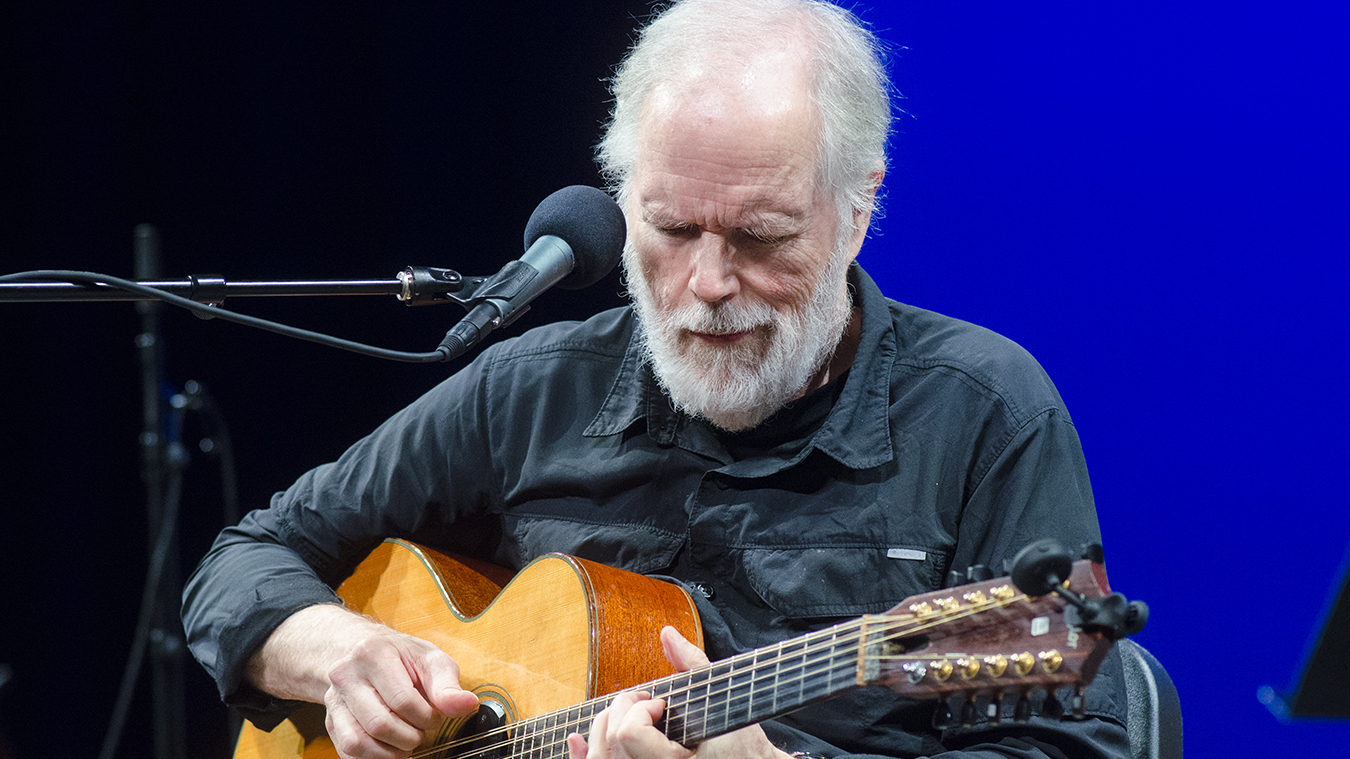

76歲的原聲吉他大師里歐‧科特(Leo Kottke)深知這種痛苦帶來的恥辱,他覺得身為表演者有一部分是痛苦的。有一次在丹佛的舞台上,科特的右手臂突然僵住,感覺就像是「拿著棒球棍彈吉他」。由於他長年使用指套(fingerpicks,戴在指尖上的金屬或塑膠製品)彈奏,使得他的手腕不斷向內彎曲,壓迫到前手臂。最終,科特只能拋棄指套來拯救自己的手腕,但他花了三年時間才對彈奏出來的聲音感到滿意。他從不向人們表達自己的不安與不適,因為他擔心人們不會喜歡一個受重傷的音樂人。

.jpg)

音樂家對於談論自身痛苦而感到羞愧,這似乎違反了直覺,因為痛苦在藝術領域具神話般的地位,它是許多傑作背後的動力:芙烈達‧卡蘿(Frida Kahlo)支離破碎的身體啟發了她所創作的畫作;喬治‧歐威爾(George Orwell)熬過了肺結核完成《1984》;赫爾曼‧梅爾維爾(Herman Melville)的疾病及對寫作的影響,特別是在《白鯨記》(Moby-Dick)後,一直是學界爭論的話題。

現代音樂圈也有類似的故事,似乎證明了這些英雄擁有一種常人無法理解的堅韌:尼爾‧楊(Neil Young)的背部疼痛、伊吉‧帕普(Iggy Pop)傷痕累累的身體、以及碧玉(Björk)的聲帶息肉。當湯姆‧佩蒂(Tom Petty)或王子(Prince)等搖滾偶像因服用過量止痛藥而死時,樂迷認為這些悲劇具有特殊的意義——音樂家為了治癒我們,終於從痛苦之中解脫。

但Beauty Pill樂團的查德‧克拉克(Chad Clark)不希望音樂家為了做音樂需要比一般人承受更多的痛苦。2007年克拉克因病毒感染心臟險些喪命,醫生切開了他的胸骨進行緊急手術。當他看見樂迷幻想他跟死亡擦身而過的經歷,或許能激發某些音樂靈感時,他驚呆了,克拉克說:「我不想要人們對這種事情過度浪漫化,人們把音樂家視為擁有特殊能力的外星人,這種觀點令人反感。我能從病毒感染中活下來,不是因為我是什麼超人類的音樂家,我只想好好地活下去。」

當隆恩的小指在西班牙第一次僵住的時候,他感到混亂和生氣,但很快地就比以往都更有動力。他在診斷出關節炎後戒掉了酒精,並改變了飲食習慣。然而,他也明白這二十年來,指彈吉他一直是他的特色。他深知自己可能即將失去這個技能,所以無論付出多大的努力,他都想把音樂做好。隆恩請教了幾乎所有The Dodos曾經合作過的每一個音訊工程師,以及他在奧克蘭錄音室的同行專家,詢問該如何製作出他想要的聲音。每天晚上,隆恩在女兒睡著後都會到隔音的車庫裡,寫歌創作和音樂實驗直到淩晨三點。

他錄製的聲音可能讓手在實際彈奏時感到疼痛,但由於隆恩非常專注在克服痛苦與避免自憐,以至於在克勞伯得知隆恩的情況以前,The Dodos已經幾乎完成了《Grizzly Peak》的所有錄音。克勞伯能理解隆恩的處境,因為他也曾經歷過一段「萬金油時期」,表演前他需要在疼痛的關節上塗抹大量的萬金油來緩解疼痛,這讓他經常聞起來像是一個嗜薄荷味如命的怪人。他很想繼續玩樂團,但他也不想看見隆恩受苦,克勞伯說:「我常常認為他的所作所為理所當然,因為他如此有才華,以至於我很少想到身體上的限制。但幾十年來,他不斷在掙扎受苦,我又能期待他維持這樣的水準多久呢?」

隆恩在做完每張專輯後都會問自己:如果沒有樂器,我會是什麼樣子?如果沒有其他原因,關節炎可能給了隆恩一個答案,或者說一個理由,讓他不再只是一名吉他手。

科特對於隆恩的困境也感同身受,當科特停止使用指套來延緩肌腱炎時,他意識到自己又能重新感受吉他的琴弦,這個改變可以說讓他成為了更好的演奏者,溫伯格說:「你的缺陷定義了你是誰,而這往往使你得到解放,為你開闢出另一條路。」溫伯格重新學習了握鼓棒的方法,他的信念很簡單就是「盡可能地保持放鬆」,並將這個寶貴經驗傳承給兒子傑伊(Jay,他是Slipknot的鼓手)。

年輕的吉他手威廉姆斯準備注射類固醇治療,並開始鑽研一套熱身技巧,溫伯格也認為每個音樂家都應該有自己的熱身活動。在手術後,克拉克將更多電子設備融入到樂團,開始在沒有樂器的情況下寫歌創作,例如對著手機唱歌錄音,克拉克說:「受傷根本不是故事的結局,如果你的藝術能讓人們變得更樂觀,那就是一種深刻的價值。」

隆恩的病情很可能導致The Dodos解散,甚至未來無法再繼續彈吉他,但這也讓他開始思考自己還能做什麼,還能成為什麼,他說:「我跟吉他的關係很簡單,現在它被奪走了,我意識到若無法再用它來說話也沒關係,因為我找到了其他說話的方式——而不用吉他。」

原文出處:NPR

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案