文|Lucy Worsley

阿嘉莎‧克莉絲蒂(Agatha Christie)靜靜地坐在火車上,突然聽到一個陌生人說出自己的名字,她回憶說:「車廂裡有兩個女人在討論我,膝蓋上都放著我出版的平裝書。」她們並不知道這位同車乘客的身份,熱烈地討論這位聞名全球的作家,其中一位女士說:「我聽說,她喝東西的方式像魚。」

我喜歡這個故事,因為它概括了阿嘉莎‧克莉絲蒂的一生。她們都有她的平裝書,那是當然,畢竟阿嘉莎寫了80多本書,而且銷量僅次於莎士比亞和《聖經》。她不只是一位小說家:同時還是有史以來演出最多次的女性劇作家。她的事業有成讓人們覺得她是一位名人,而非開闢新領域的先驅,其實她兩者兼備。

還有一點是在火車車廂內,阿嘉莎也在人們注意不到的地方現身。是的,她就跟大多數過了中年的女性那樣容易被旁人忽略,而她刻意利用了自己看似普通的事實。這是她精心打造的公眾形象,用於掩蓋真實的自己。

假如火車上的女性詢問她的職業,她會回答自己無業。如果是官方制式表格要求她填寫職業,這位賣出20億本書的成功女性總是寫上「家庭主婦」。儘管她取得了巨大的成功,但她依然維持自己作為局外人與旁觀者的視角,並且避開這個試圖定義她的世界。

當我告訴別人我正在書寫關於阿嘉莎‧克莉絲蒂的文章時,他們的第一個問題往往是1926年那戲劇性的11天:在寫作生涯的巔峰時期,她突然「失蹤」了,並且引起全國的大規模尋人行動。自那之後,這件事一直是書迷們爭論的謎團。

那時,阿嘉莎‧克莉絲蒂已經是知名人物,她剛出版著作《羅傑謀殺案》(The Murder of Roger Ackroyd)不久,其文學經紀人正催促她寫續集。她與威廉‧柯林斯(William Collins)簽訂一份新的出版合約,宣傳照刊登在《每日郵報》(Daily Mail)上,《褐衣男子》(The Man in the Brown Suit)的連載版權預付款為500英鎊,她用這筆錢買了一輛莫里斯‧考利(Morris Cowley)汽車。

但到了1926年12月,她與亞契‧克莉絲蒂(Archie Christie)的婚姻出現裂痕。她後來寫道,自己當時「正處於精神崩潰邊緣」。這對夫婦搬到了桑寧戴爾一棟配有12間臥室的豪宅,但亞契經常不在家,而阿嘉莎住在那裡越來越不開心。她深愛的母親去世了,而亞契冷漠的反應(他甚至沒有到場參加葬禮)使得這段關係降到了冰點,亞契承認他愛上了別人——一位名叫南希‧尼爾(Nancy Neele)的年輕女子——而且想跟阿嘉莎離婚。

人們常說阿嘉莎躲起來是為了誣陷丈夫,讓人們誤以為被他謀殺。這是真的嗎?也經常有人說,阿嘉莎的餘生始終對這件驚天動地的事情保持沉默。但這並不正確,我把她對這起事件所發表驚人數量的聲明與陳述拼湊了起來。

不幸的是,阿嘉莎所說的話聽起來有如其小說故事,「失憶」的情節在書中反覆出現。儘管她對自己生活的描寫經常有小說化的傾向,但這並不代表她在說謊,她解釋說:「我只想結束我的生命,那天晚上我漫無目的地開著車……我腦中有個模糊的念頭,我想結束這一切。我自動沿著熟悉的路開到了梅登黑德,到那裡我看見了那條河。我想要跳下去,但意識到我很擅長游泳,跳下來並不會溺死……然後我又回到倫敦,然後去桑寧代爾。接著從那裡去到紐蘭茲角。」

阿嘉莎累了;她非常痛苦。最後,她把過去24小時內不停思考的模糊計畫付諸行動,她說:「當我在路上開到一個地方時,我以為附近應該是下午經過的採石場,於是我把車駛下山坡朝採石場開去。我手放開方向盤,讓汽車繼續行駛。汽車猛然撞到不知道什麼東西,突然就停住了。我人撞在方向盤上,頭好像撞到了什麼東西。」

阿嘉莎的車被發現卡在樹籬裡,前輪「從採石場大坑洞的邊緣開過」。如果沒有樹籬,「汽車就會翻覆摔成碎片」。阿嘉莎似乎也嚇到了,她突然發覺無論發生什麼事情,人生還是值得繼續活著。

就這樣,她從車內走出,茫然、痛苦,但還活著。頭部和胸部受了傷,她像夢遊那樣漫無目的地走在冬天的鄉間,她脫胎換骨了,她解釋說:「在這一刻之前,我都還是克莉絲蒂夫人。」現在,她已經把過去像死皮那樣拋在腦後。只有這樣她才能繼續活下去。她拋下了自己的汽車,離開了過往的生活,而這個舉動讓她的家人、朋友和警方很困惑。

多年以來,人們對於阿嘉莎‧克莉絲蒂失蹤案傾向在兩種觀點之間選邊站。一種是在車禍後的幾天,她處在解離性漫遊症(dissociative fugue)的狀態——一種由創傷與壓力引起的情況,在這種狀態下真的會幾乎忘記自己是誰;另一種說法是她是裝出來的,甚至是想嫁禍給亞契。不過只有一件事能肯定:1926年12月4日星期六和隨後的幾天內,阿嘉莎經歷了痛苦難熬的精神障礙,受到母親去世加上婚姻破裂帶來的創傷引起,而她失去了自己的生活方式與自我意識。

那麼我們應該相信哪一邊呢?阿嘉莎的陳述指出,警察調查她遺棄的汽車的那天早晨,她當時「完全沒有記憶」。在一名心理治療師的幫助下,後來她開始填補空白的記憶,她回憶說:「我只記得當時我抵達一座大型火車站時,我驚訝地發現那裡是滑鐵盧車站。奇怪的是,那裡的鐵路部門沒有叫住我,畢竟我渾身泥巴,還把手上傷口流出的血抹在了臉上。」

阿嘉莎的大腦透過創造一個新的身份來保護自己免受更多痛苦,她說:「在我的印象中,我成為來自南非的特蕾莎‧尼爾(Teresa Neele)夫人。」這個人跟亞契的情婦有相同的姓氏,而且來自她跟亞契曾經幸福生活過的地方。阿嘉莎多年後說道:「你無法書寫自己的命運,但你可以讓角色做你喜歡做的事。」所以,她為自己創造了一個新的角色,一個她能為所欲為的角色。她最想做的就是逃離克莉絲蒂夫人那種不堪的生活。

「特蕾莎‧尼爾」到了國王十字車站,買了一張前往溫泉勝地哈羅蓋特的火車票。

她的火車抵達時,冬天的陽光已經暗淡。她搭計程車到了名為水療飯店的地方入住,明顯是隨機挑選的。她一直喜歡到飯店隱姓埋名,經常一個人待在飯店裡寫作。

阿嘉莎辦理入住的時候沒有帶行李箱,她解釋自己最近剛從南非回來,行李都寄放在朋友那邊。她報出了自己的名字「特蕾莎‧尼爾夫人」,並且用她平常的字跡在登記簿上簽名。

飯店經理泰勒後來指出,這位客人「住在一樓一間還不錯的房間,配有熱水和冷水」。她對每週七畿尼的價格絲毫沒有猶豫,經理說:「她似乎想要多少錢就有多少。」

阿嘉莎的房間是由一位名叫羅西‧艾許(Rosie Asher)的年輕女服務生所服務,她似乎密切觀察著阿嘉莎。艾許發現「尼爾女士」幾乎沒有帶任何東西,但又迫切地希望生活能井然有序地開始。她下樓吃了晚餐,甚至參加晚上的舞會,其中一人後來回憶說:「克莉絲蒂夫人來的那天晚上,我和她跳了舞,她會跳查爾斯頓舞,但沒有跳得很好。」

阿嘉莎似乎很享受這種不確定的生活,她的女服務生說,星期日當警察還在薩里唐斯搜尋她或她的屍體時,阿嘉莎「一覺睡到了早上10點,慵懶地在床上吃早餐,然後就出門了」。

週一早上,艾許注意到阿嘉莎「在床上吃早餐時看了倫敦的報紙」。阿嘉莎‧克莉絲蒂失蹤的報導本來就很難避開,但她設法把這件事拋諸腦後。她開始添購新衣櫥,那天逛完商店的晚些時候,包裹陸續送到了她的房間:新買的帽子、外套、晚宴鞋、書籍和雜誌、鉛筆和水果,以及各種盥洗用品。

人們注意到她手裡通常拿著一本書。她去過國會街的WH史密斯圖書館,那裡的圖書管理員「從她的選書品味中,得知她對煽情與神秘小說的偏愛」。

那天晚上,阿嘉莎穿著得體的晚禮服,戴著一條新買的「花俏披肩」下樓吃晚餐。飯店員工表示「她結交了很多朋友」,她打撞球,甚至大聲唱歌。在飯店娛樂場所服務的科貝特小姐(Miss Corbett)發現「尼爾太太」的新披肩上面還別著75先令的價格牌,一位客人戲謔地說:「所以這就是你整個人的價值嗎?」她不疾不徐地回應:「我想我的價值遠不止這樣。」

久而久之,人們開始懷疑「尼爾夫人」的來歷。畢竟,12月7日星期二,《每日快報》(Daily Express)的頭版上刊登了一幅失蹤者肖像。兩人的相似之處難以忽視,飯店經理回憶說:「她來住了大約四天後,我的妻子跟我說:『我深信那位女士就是克莉絲蒂夫人!』」泰勒覺得妻子的說法很「荒謬」,但她並不是唯一一個這麼相信的人。

第二天,《威斯敏斯特公報》(Westminster Gazette)報導稱,至少300名警察和特種警察參與了薩里郡的搜查行動,他們很確信正在尋找一具屍體。

但阿嘉莎毫不在意,因為現在的生活好多了,她後來說:「作為尼爾夫人,我感到非常快樂與滿足。」

她說:「在哈羅蓋特,我每天都讀到克莉絲蒂夫人失蹤的消息……我認為她的行為很愚蠢。」一位賓客記得她說過:「克莉絲蒂夫人是一個很難捉摸的人,我不能因為她的事情而苦惱。」另外,根據這位證人所述,阿嘉莎開始出現精神苦悶的跡象,:「她會把手按在額頭上說:『這是我的頭,但我無法回想。』」

與此同時,亞契緊張又害怕自己的不忠行為會被報紙披露,因此犯了一個可怕的錯誤:他不明智地接受《每日郵報》的採訪。或許是為了轉移人們對南希‧尼爾的關注,他提出了一個假設:妻子可能是故意失蹤的。他對一名記者說:「我的妻子曾討論過突然消失無蹤的可能性……策劃一場失蹤始終縈繞在她的腦中,也有可能是為了寫作,我個人認為這就是真相。」

然後他接著為自己辯解,反駁人們指控他不是好丈夫:「那些說我跟妻子在星期五早上吵架發生爭執的言論絕對不是真的……我強烈譴責人們對這件事情散布流言蜚語……」

讀者們肯定認為他的辯解太多了。

12月11日星期六早上,《每日電訊報》(Telegraph)大版面刊登了一則廣告,打著「失蹤小說家阿嘉莎‧克莉絲蒂作品」的字眼宣傳即將連載的《高爾夫球場命案》(The Murder on the Links)。顯然這是阿嘉莎的出版商下的標語,不可能是她本人的主意。

阿嘉莎已經看膩了那些失蹤報導。星期天早上,沒有人把報紙拿進臥室。

週二,《每日郵報》發表了一篇社論。作者認為,如果阿嘉莎‧克莉絲蒂還活著,「她必須準備好承受『這個無情的惡作劇』對親屬造成的極大焦慮,以及對公眾帶來高昂的經費支出」。

遺憾的是,阿嘉莎的許多傳記作者,尤其是男性傳記作者,想法都跟當時那些男性警察和記者差不多,其中一位作者說:「她故意——事實證明了這點——把謀殺的嫌疑推給自己的丈夫。」

從那時起,這個理論便傳播到電影和小說之中。溫柔的人認為她是飽受委屈的女人,有一種可理解的復仇欲望。更極端的——尤其是1979年上映的電影《Agatha》——則把她塑造想冒充成南希‧尼爾的兇手。因此,這樣的不公正一直存在。

是時候從不同以往的角度看事情了:聽阿嘉莎‧克莉絲蒂說了什麼,理解她有一連串被貼上「失憶」標籤的無用經歷,或許最重要的是,當她說她飽受痛苦時,至少要相信她。

在薩里郡尋找她的警察和公眾並不知道,約克郡正迅速把事件推向結尾。週日晚上,兩名男子到哈羅蓋特警察局報案,他們懷疑克莉絲蒂夫人住在他們工作的飯店內。

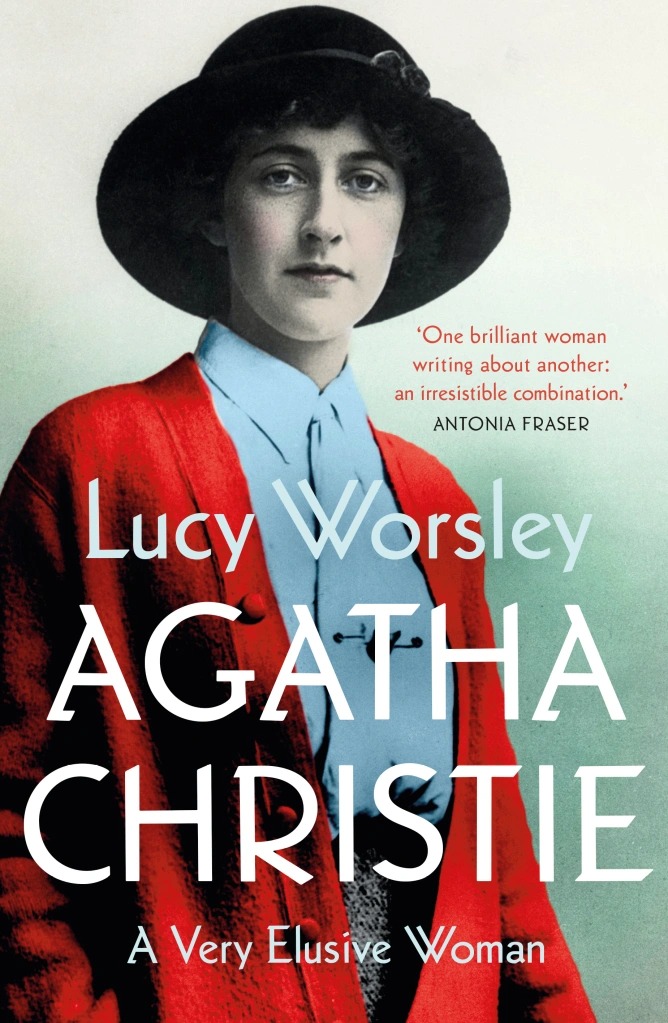

(本文為《Agatha Christie: An Elusive Woman》部分書摘)

書籍資訊

《Agatha Christie: An Elusive Woman》─Lucy Worsley,2022 [博客來]

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案