米開朗基羅負擔不起群青色顏料,正如未完成的畫作《埋葬》(The Entombment)故事結局一樣,他也未能取得這種珍貴顏料;拉斐爾則將群青保留作為畫作的最後一層面漆,基底層寧可用一般的藍銅礦色;維梅爾在畫作上近乎吝嗇地少用,因為繼續使用它作畫,將使家庭陷入負債。

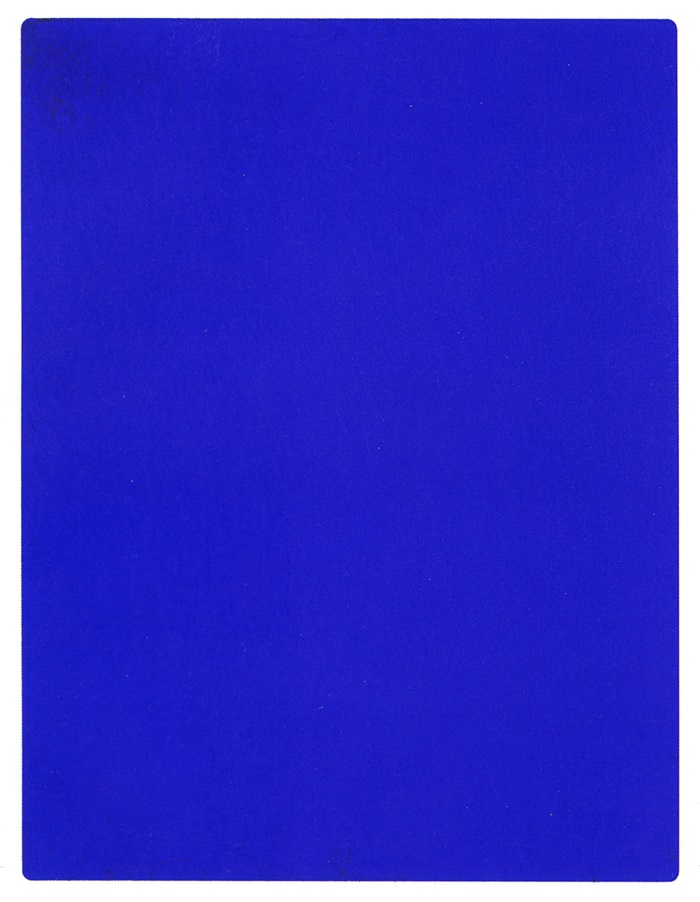

群青色(Ultramarine):細緻的質地即體現在它名字本身。這是最極致的藍色、終極的藍色,是所有色彩都悄然嚮往的藍色。它的涵義是「越過海洋」,如夢似幻地歌頌它的遙遠起源,飄忽而浪漫。

群青色由青金石提煉而生,它被視為比黃金還珍貴,而幾個世紀以來,群青色唯一的來源,孤獨的存在北阿富汗乾旱貧脊的山脈。提取顏料的過程必須把石頭研磨成粉狀,注入溶解的蠟、油、松樹脂,然後在稀釋鹼液裡揉捏。由於高昂的成本,傳統上群青色被限制只能使用於基督或是聖母瑪麗亞的衣物上。歐洲的畫家們依賴富有的贊助商替他們支付顏料費用;不誠實的工匠會用大青色或是靛藍色魚目混珠,以賺取其中差價。如果他們被逮到,這種騙人行徑將導致聲譽毀於一旦。

在1824年,法國興業(Societé d’Encouragement)對外懸賞:只要有人能夠開發出群青色的人造替代品,就能獲得六千法郎的獎金。幾週之內,就有兩個人自告奮勇地相繼出現:分別是法國化學家尚-巴普蒂斯特‧吉美(Jean-Baptiste Guimet),以及蒂賓根大學的德國教授克里斯蒂安‧格梅林(Christian Gmelin),使這場競爭變得非常激烈。格梅林聲稱,早在一年前他就已經找到解決的辦法,只是在等待發表結果;吉美則反擊,宣佈他早就在之前兩年想出配方,只是和格梅林一樣選擇不對外公佈他的發現。最後,委員會把這個獎品頒給了吉美,並且招來許多德國仕紳的不滿。而人造的群青色,後來被稱為「法國群青」。

天然的群青色,就像廚房裡的高級松露,取決於是誰在使用他,因此對於業餘人士而言也許並非合適的材料。一管化學合成的群青顏料,也不再比天藍色或者鈷藍色昂貴。能想像如果堤香(Titian)或委羅內塞(Veronese),用史第爾(Clifford Still)或伊夫‧克萊因(Yves Klein)將整罐群青色塗滿在畫布的方式作畫,他們內心應該很難停止去計算成本吧。

人造群青由於缺乏礦物夾雜,比起它的寶石前輩擁有更鮮明的色調。但像安德魯·魏斯(Andrew Wyeth)這類的傳統主義者們,就算人造群青已經唾手可得,仍然堅持以古法磨製顏料。亞歷山大.提爾奧西(Alexander Theroux)在他《原色》(The Primary Colors)裡的三篇散文寫道:「單一顏色太過單調。現代的色調和顏色往往展現出醜陋、諷刺的感覺,正因為它們過於純潔;老派的藍色中則帶著些微黃色…現在看來似乎與新穎、亮眼的傷眼色調格格不入。」我們過於追求未受污染的完美色彩,於是也順道清除了它獨特的印記 。

即使是最好的天然群青,刻苦地用手磨製,也會佈滿各類礦物:方解石、黃鐵礦、輝石、雲母,這些沉積物用彼此略為不同的方式折射傳遞光線。因此,不會有兩種擁有完全相同紋理的顏料。只要用正確的角度,就能捕捉到白色或金色的不顯眼微光,就像一根光針從宇宙中非常遙遠的地方扎出來那樣。

藍色仍是個謬思,正因為它如幻影般的存在。作家威廉‧蓋斯(William Gass)在他的專書《On Being Blue》裡寫道:「在古老的元素之間,藍色無所不在:在冰與水裡,在火焰裡純潔得像花,偶然聽見在洞窟裡,掩蓋著果實又從泥土裡滲出。」然而,我們還不能掌控或觸摸火焰,也無法將天藍裝瓶。

康丁斯基(Kandinsky)是顏色的行家,他由衷地相信它在精神上的特性:「在超自然的領域裡,藍色越是深沈,越是強烈地呼喚人朝著無限前進,最後喚醒他對純粹的渴望。」他並不是唯一有這種想法的。東方的巫師與深藍寶石有著長久的關聯;例如青金石與第六脈輪或第三隻眼,人類肉體中崇高意念的所在地。埃及的《死者之書》(The Egyptian Book of Dead)裡提到,青金石被彫刻成眼睛的形狀鑲嵌在黃金裡,作為守護力量的護身符;在一般民間傳說裡,埃及豔后會畫上青金石粉末當成眼影。

有些顏色讓自己的形象像是討人厭的推銷員,或是毫不客氣的訪客,但群青色從不給旁人過度的刻板印象。它既不散播徹底的快樂,也不去兜售絕望。藝術評論家約翰.拉斯金(John Ruskin) 在愛丁堡哲學研究所的演講上曾經說過:「藍色被上帝任命為永恆地快樂泉源。無論你是否見過永恆在頭頂上,或是經過千年結晶化成一顆無與倫比的石頭,你必須承認:它的美麗確實是自然、簡單又瞬時而成的。 」

圖片出處

參考報導

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案