在文學和藝術領域中,名人相互影響是很常見的事。文學評論家哈羅德・布魯姆(Harold Bloom)曾在著作《影響的焦慮》(The Anxiety of Influence)中提到:「詩的影響力(當它涉及到兩個真正強大的詩人時),總是會經歷誤讀前輩原意,而這種修正創意表現的誤釋,實際上是真實且必要的。」布魯姆稱這種誤釋為「隱蔽」(misprision),是兩位藝術家被廣闊的時間與空間鴻溝分隔的地方:如同但丁對T·S·艾略特的影響,或是莎士比亞之於赫爾曼·梅爾維爾。

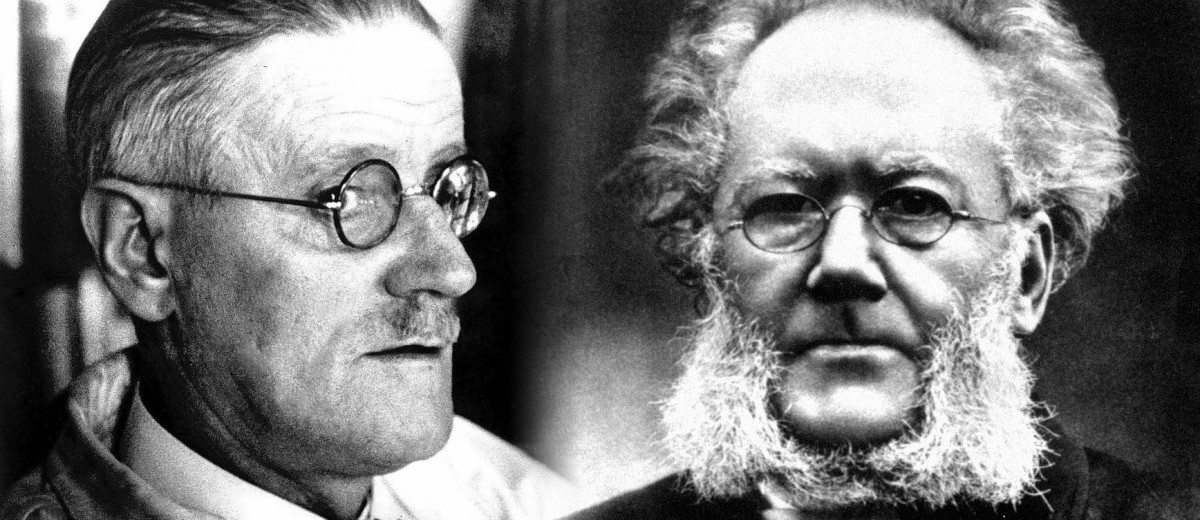

二十世紀最重要的作家之一詹姆斯・喬哀思(James Augustine Aloysius Joyce)的生命中,也曾有影響他的人物存在。在喬哀思的研究中發現,奠基他現代主義思想最直切的文學英雄是挪威劇作家亨里克・易卜生(Henrik Johan Ibsen)。他被認為是現代現實主義戲劇的開創者。

喬哀思早在學生時期就曾讚美和捍衛易卜生的爭議議題,不論是1900年他在都柏林大學發表的演講,或是同年他刊載於倫敦雜誌雙週評論上的一篇文章,都顯示他是易卜生的超級粉絲。

同時,喬哀思的文章《易卜生的新戲劇》(Ibsen’s New Drama)傳達到易卜生本人耳裡,讓易卜生反應熱烈,因而透過英語翻譯威廉・阿契爾(William Archer)表達對喬哀思的讚賞之意,他稱喬哀思的文章為「velvillig、benevolent(挪威文意為仁慈的)」。阿契爾透過信件轉達易卜生的情緒後不久,開始了喬哀思和阿契爾之間為期三年的書信往來。1901年易卜生73歲生日時,喬哀思沒有透過阿契爾,直接寫了一封信給他,表達對易卜生反應的感謝。以下為信件全文:

尊敬的先生,

來信祝賀您73歲生日,祈望您的願望都能達成。

您也許還記得,不久前您公布的新劇本《當死人醒來時》(When We Dead Awaken),《雙週評論》裡讚賞的英語評論之一中曾出現過我的名字。我之所以知道您已經看過了,是因為威廉・阿徹先生寫信給我,他告訴我您說:「我已經讀過,或者該說是讀懂了在《雙週評論》上詹姆斯・喬哀思的評論,他的文章非常仁慈,如果我有足夠的語言能力,我應當大大地感謝他。」(在我的認知中,依您的語言無法辦到,但您知道的,我相信你能夠正確解讀我的意思。)很難用言語告訴您,當接到您的訊息時我有多麼感動,我還是一個年輕、非常年輕的男子,或許我如此厚臉皮的說詞將逗笑您。但我相信,如果您回到過去,如同我一樣是個尚未大學畢業的學生,如果從您備受推崇的人口中贏得讚賞,試想對您將會有何種意義,您就會明白我的感受。只有一件事令我感到遺憾,那就是讓您讀到這樣一篇不成熟又草率的文章,我寧願用其他更好、更有價值的東西來贏得您的讚美。那種不會有任何特意愚蠢的文章,但我也無法多說什麼。這可能會干擾到您在工作上對年輕小伙子的憐憫心,但是我相信您更喜歡魯莽到無力的「文化」悖論。

我應該多說些什麼呢?我透過大學這既未知又已知的微弱和黑暗,公然地敲響您的名字。我為你宣稱您在戲劇歷史中應有地位。我已經表明了我所看見的,是您最傑出的長處:您遠大的客觀力量、您的短評、您的諷刺、技術和管弦樂曲般的和諧,上述這些使我有所提升。別把我看作是英雄崇拜者,我並非如此。當我在社論等地方談到你時,我著重在關注,而非徒勞地說胡話。

但是,我們始終保有最親密的東西給自己。我沒有告訴他們我必將自己最親近於你;我不會告訴他們,能依稀得知您的生活是我何等的驕傲、您的戰役是如何啟發了我(不是那些膚淺的文字筆戰,而是那些面對面贏得的戰鬥)。您頑固堅決地奪回生活中的隱私令我感動、而您面對公眾對藝術的重砲、朋友和陳腔濫調的無動於衷,走進靈魂之光的英勇行徑。而這正是現在我寫這封信給您的緣由。

您在地上的工作行將結束,而您即將步入寂靜,對您來說已是暮色蒼茫之時。很多文章都是這樣描寫這類的事,但他們不知道,您只是開闢了行至《約翰·加布里埃爾·博克曼》(John Gabriel Borkman)終結的道路,而這就是它的精神真理所在:您最後一部戲的代表人物,我把他拆開,但我相信更高、更聖潔的啟示就在這裡。

作為您曾提及的年輕一代一員,我在此獻上問候:不因我是無名,您是耀眼而卑微;不因您是老人,我是年輕人而傷悲;不放肆,也不矯情。但帶著快樂、希望與愛,我祝賀您。

忠於您的

James A. Joyce

參考報導:

圖片出處

最新文章

最新文章 主題總覽

主題總覽 成為粉絲

成為粉絲 追蹤IG

追蹤IG 追蹤推特

追蹤推特 也有串串

也有串串 合作提案

合作提案